Le patrimoine culturel au microscope

Quel est le point commun entre une cornée, un os et de la peau ? Réponse : une protéine bien connue des chercheurs du Laboratoire optique et biosciences* (LOB) pour ses propriétés optiques, le collagène. Cette fibre biologique est présente en grande quantité dans le milieu extracellulaire et sert de charpente aux tissus vivants. Gaël Latour, enseignant-chercheur à l'université Paris-Saclay, effectuant ses recherches au LOB à l'École polytechnique, l’observe toutefois en dehors du cadre habituel de la biologie. Le physicien utilise le microscope multi-photonique du laboratoire pour accompagner les professionnels de la conservation-restauration du patrimoine. « Nous nous intéressons par exemple aux parchemins qui ne sont rien d’autre que des peaux animales très étirées, débarrassées de leur graisse et de leurs poils. Cela nous donne une grosse matrice de collagène…et beaucoup de travail », s’amuse le chercheur.

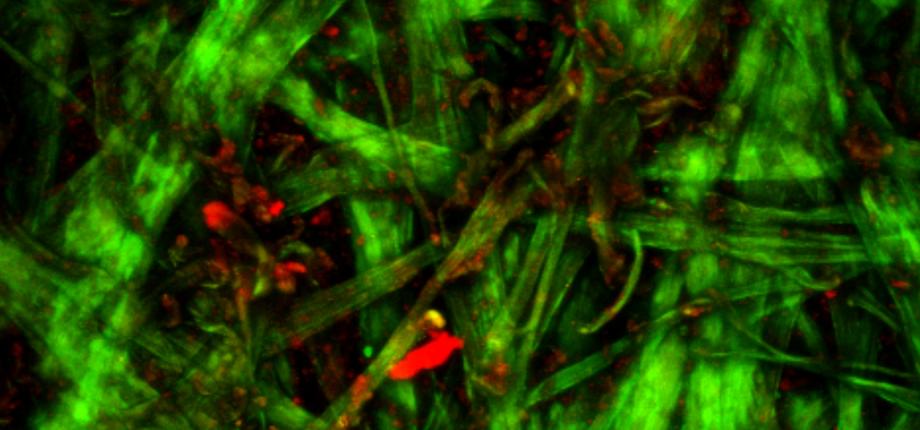

En effet, la microscopie multi-photonique, dont les équipes du LOB sont spécialistes, est particulièrement sensible aux organisations moléculaires dépourvues de centre de symétrie. Et avec ses triples hélices rassemblées en fibrilles, elles-mêmes compactées en fibres, le collagène est un candidat idéal. Sur les parchemins, les scientifiques constatent des signaux identiques à ceux observés sur une cornée ou le derme de la peau, des signaux de génération de seconde harmonique (SHG). Pour les obtenir, le microscope multi-photonique du LOB envoie des impulsions lasers infrarouges très brèves sur l’échantillon à analyser et concentre son faisceau lumineux en un point très précis. Grâce aux propriétés physiques du collagène, une petite fraction de cette lumière infrarouge est renvoyée dans le domaine du visible. « Si nous observons des signaux de SHG (en vert sur les images collectées), c’est que le collagène de notre parchemin est structuré et en bon état. Dégradé, il se transforme en gélatine, perd sa structure hiérarchique et renvoie des signaux de fluorescence (en rouge à l’image) », précise Gaël Latour.

Un allié objectif pour les restaurateurs du patrimoine

Dès lors, le travail du chercheur consiste à établir une échelle de dégradation du collagène - donc de l’état de conservation du parchemin - à partir des images obtenues en microscopie multi-photonique. « Nous plaçons pour cela des parchemins contemporains dans une enceinte de vieillissement puis les observons au microscope à différents stades. Parallèlement, nous effectuons des analyses destructives conventionnelles (ndlr : micro-prélèvements soumis à des analyses calorimétriques et transformés en gélatine) avec une métrique que nous connaissons. Puis nous comparons ». Les restaurateurs du patrimoine disposent ainsi d’une technique d’analyse fine et non destructive des objets qu’ils traitent, voire d’une cartographie de leur structure. Elle complète leur expertise et leur permet d’adopter les bons protocoles de restauration. Ces travaux ont un effet d’aubaine puisqu’ils offrent l’occasion de mieux comprendre les signaux optiques obtenus en microscopie multi-photonique avec le collagène et de nourrir la recherche fondamentale sur le sujet. « À tel point qu’une thèse en cours dans le domaine considère le parchemin comme un matériau modèle des interactions lumière-matière », souligne le chercheur.

Forte de cette preuve de faisabilité, la technique a été adoptée par le Centre de Recherche sur la Conservation au sein du Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) à Paris qui a acquis sa propre plateforme de microscopie multi-photonique dans le cadre de ses travaux sur l’analyse et le diagnostic de l’état de conservation des cuirs et des parchemins. « Nous dirigeons à présent notre regard vers la cellulose, une autre structure non centrosymétrique dont il serait intéressant d’étudier les signaux SHG lors de sa dégradation », lance Gaël Latour. Le scientifique s’est déjà rapproché de l’Institut photonique d'analyse non-destructive européen des matériaux anciens (Ipanema) au synchrotron Soleil. Des traces de cellulose cristalline vieilles de 5 000 ans y ont été découvertes sur des objets archéologiques…

À propos :

Gaël Latour est physicien, spécialiste en optique, enseignant-chercheur à l’UFR Sciences de l’Université Paris-Saclay (Orsay). Il enseigne la physique, et plus particulièrement l’optique, du L1 au M2. Ses activités de recherche au Laboratoire d’Optique et Biosciences de l’École polytechnique sont centrées sur le développement de nouvelles modalités d’imagerie, en particulier la microscopie optique non-linéaire et sur leurs applications dans le domaine biomédical (cornée, peau) et pour l’étude des objets du patrimoine.

*LOB : une unité mixte de recherche CNRS, Inserm, École polytechnique, Institut Polytechnique de Paris, 91120 Palaiseau, France

![[REFLEXIONS] La justice énergétique, condition sine qua non d’une transition réussie](/sites/default/files/styles/actualite_liste/public/actualites/images/2026-01/Article%20_Energy%20Justice_%20-%20C%C3%A9line%20Guivarch.png?h=802ccbad&itok=atCAvrcB)

![[REFLEXIONS] La sécurité énergétique, un enjeu technique et politique](/sites/default/files/styles/actualite_liste/public/actualites/images/2026-01/Article%20Energy%20Security%20-%20Mathieu%20X%C3%A9mard.png?h=802ccbad&itok=BIpi1GC0)